( N! ^& S7 Q0 R

著名桥梁美学专家唐寰澄老前辈曽如是写道:“我们需要真正的‘百花齐放’和‘百家争鸣’的学术氛围。”

, w9 I7 x) ^, l8 I! l% M9 \# a

" m" ]2 D. X/ P, h4 _ 21世纪初,自锚式悬索桥被称为新桥型,登上中国桥梁舞台,并受到设计者、评审者、决策者的青睐。短短几年中,我国已建或在建的自锚式悬索桥有十几座之多,发展速度之快居世界首位,大有成为“时尚”桥型的趋势。

/ N4 c2 M# S: M/ c9 \" Y6 x. R

8 R5 p: K5 d( P9 G Z. E. x/ W. W" Q

8 R5 p: K5 d( P9 G Z. E. x/ W. W" Q

9 S* ]3 a- i+ f3 ^6 c6 A& _' z' E 自锚式悬索桥具有传统悬索桥的主要审美特征,桥型独特、壮观。在对景观要求较高的城市或景区修建此类标志效应鲜明的桥梁,以期望展示区位特色或个性,是可以理解的。但是

桥梁设计也有责任说明,自锚式悬索桥并不是新桥型,受体系特点和施工方法的限制,其跨越能力有限,审美表现力不会很突出,如果建于平坦宽浅河滩,索塔“身长腿短”与环境极不和谐,昂贵的代价不一定收到预期的审美效果。

( z9 f/ y; G" C

笔者曾经参与多座自锚式悬索桥设计方案评审和建设,深感有必要对这种桥型的合理性作科学反思。本文以数据为依据,评述自锚式悬索桥的合理性。

0 X. M+ Z2 @& U! p9 z% d桥型方案合理性反思

4 Z* |5 B$ W$ [! p. d! @; i$ `

: E2 a9 c8 F7 F# n

: E2 a9 c8 F7 F# n 5 ^/ T, t1 _7 [/ s3 y/ [1 b

自锚式悬索桥(图1)与传统悬索桥的最大区别有两个。其一是主缆锚固于边跨加劲梁(即锚跨),因而可以利用加劲梁的水平支承能力来平衡(传递、支承)主缆水平分力,利用锚跨自重来平衡主缆拉力的竖向分力,节省庞大的锚碇工程,在地址条件差或深水桥位,这个优点十分突出。其二,可以利用主缆水平分力为加劲梁提供压应力,因而加劲梁可采用普通钢筋混凝土结构,节省预应力费用。这是设计者特别强调的两大优点。深入分析已建或在建自锚式悬索桥发现,上述两大优点是局限的,同时也会引发一些新问题或负效应,分述如下。

5 G3 F' s2 v, q& Y, {; o9 Z

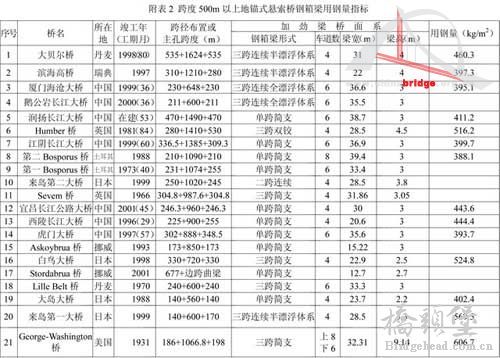

(1)主缆水平分力改变了加劲梁的受力方式,提高了钢箱梁的应力水平,大大增加了用钢量和工程费。传统地锚式悬索桥钢箱梁为零自重应力的悬吊构件,应力水平一般在100MPa左右,梁高多为3.0~3.5m,钢箱梁单位用量为400~600kg/m2,多数桥梁在500kg/m2以下。而自锚式悬索桥钢箱梁为长细比很大、存在轴向压应力的悬吊压弯构件,压应力水平高达150MPa以上。为了适应过大的压应力,防止钢箱梁板单元局部失稳,通常要采取非常规设计,加大钢箱梁单元尺寸和整体尺寸,从而大大增加了用钢量。如某独塔自锚式钢箱梁悬索桥,主跨仅350m,设计梁高达3.5m,钢箱梁单位用钢量约740kg/m2,大大高于传统悬索桥钢箱梁用钢量指标。

2 z6 J; o) ?4 H, _: P

(2)边跨普通钢筋混凝土加劲梁的总费用高于预应力梁。自锚式悬索桥对加劲梁提供的压应力只能在体系转换之后才能发挥作用,在此之前,为了防止普通钢筋混凝土梁开裂,设计要求增设庞大的跨中临时墩或支架支撑。此外,为了适应轴向压力引起的弹性压缩和后期徐变收缩,防止支座竖向力偏心,需要设置大偏位置活动支座。这两项费用已超过了预应力设施费用。如某自锚式悬索桥混凝土加劲梁平均单价约3638元/m2,而相邻的预应力混凝土引桥单价只有1983元/m2。

7 ]+ {2 u7 z9 d( ^

(3)锚跨结构复杂,高空施工难度大,材料用量高,不一定比地锚经济。某自锚式悬索桥两个锚跨的C50混凝土用量分别为7259m3、6013m3;钢材用量分别为866t、938t;含钢率分别为119.3kg/m3、156kg/m3。锚跨施工作业面高10余米,混凝土工程施工危险性很大。该锚跨位于旱地,基岩埋深12m,很适合建重力式锚碇。因此曾建议改为重力式锚,经测算:①重力式锚碇将增加C30混凝土量约47100m3,增加材料费约1200万元;②可减少钢箱梁用钢量3700t(按500kg/m2计算),减少费用约4800万元;③可减少锚碇用钢量400t(按含钢率30kg/m3),减少材料费180万元。三项相加,仅材料费就可节省3780万元。此外,可按传统悬索桥施工,采用缆载吊机架设钢箱梁,节省临时墩费用。施工方面则避免了在通航航道设临时墩,在高空浇注大体积锚碇混凝土等危险性;减少了体系转换和强制性调整主缆和钢箱梁线性等复杂工序。总体而言,利大于弊。用德国科隆密尔海姆桥的改建实例更能说明问题。该桥在二战中被破坏,战后重建该桥时,结构尺寸未变,仅由自锚式改为地锚式,全桥用钢量约5800t,仅为原建自锚式悬索桥用钢量12800t的45.3%。

& a2 y( d% m5 u- [0 Y1 M: K8 M

(4)跨越能力有限,造价高,制约了自锚式悬索桥的竞争力。已建自锚式悬索桥的跨度范围为60~350m,爱沙尼亚虽有480m方案,但未能实现,这个跨度范围分别为PC连续刚构桥、PC连续梁桥、混凝土斜拉桥的最佳跨度范围。在同等条件下,自锚式悬索桥的造价约为这些桥型的1.5-2倍。如某自锚式悬索桥主桥的单价将达28723元/m2。某跨度220m的自锚式悬索桥单价达到25827元/m2。为连续刚构桥比较方案单价18432元/m2的1.4倍。)

' r& M& s( N+ }6 g2 s/ o1 q

施工方法引发的技术问题1 v7 m5 `" Z3 I q t

w3 k' _2 ^+ @0 ?6 `6 Z

w3 k' _2 ^+ @0 ?6 `6 Z

: B" A3 w4 L0 a: j- i- k( N+ l7 l 自锚式悬索桥上部结构主要施工流程如图2所示。它与传统地锚式悬索桥的最大区别有三点:其一,必须先完成加劲梁(包括主跨钢箱梁,边跨加劲梁及锚跨);其二,必须进行体系转换;其三,必须进行强制性线性调整。这三大差异造成的施工难度和引发的技术问题很多。

& J( e) T$ ]$ P% D `; B) k. ?

5 s" s4 k! U" S5 }0 @) v

5 s" s4 k! U" S5 }0 @) v

: q. v1 R. {1 k+ k. i# n( h3 ?& l

: q. v1 R. {1 k+ k. i# n( h3 ?& l ! D& u( A4 i: K; J' j

顶推架设钢箱梁施工方法的思考

* k4 y$ Y0 a1 I2 Q. D. f% ?' a, G. s 跨度较大的自锚式钢箱梁悬索桥多推荐采用顶推法架设。此法的主要难点有:

0 Y- Q2 G/ ]2 {7 Q! h8 c0 \

(1)水中的临时墩不仅费用高,而且存在受船舶撞击等安全隐患。如某自锚式悬索桥四个水中临时墩用钢量达约3300t,费用计2490万元。

! G9 n+ Q- z9 k# O4 u& Q5 v* c% k5 T

(2)钢箱梁梁段需运至现场拼装,受桥跨限制,拼装平台不可能太长,而需要采用所谓“短线拼装法”。观测表明,受已推出梁段悬臂重量的影响,拼接段将会出现初应力,实际拼装线形难以预控。

# q6 ^1 @* ~4 t9 \8 E

(3)在顶推法过程中,钢箱梁的受力状态和应力分布不断变化。如某桥顶推阶段钢箱梁最大应力达83MPa,已接近地锚式悬索桥的最大应力水平。观测证明,这个应力难以全部消除,运营阶段钢箱梁中可能残留不明确的附加应力,而地锚式悬索桥钢箱梁中则不会发生这种附加应力。

, C# K8 f6 }! j e. x

(4)需要对钢箱梁和顶推系统作特殊设计。顶推法已是成熟的施工方法,但用于架设钢箱梁时,则需特别控制支承面大偏心受压、预防纵隔板偏移出滑道造成底板局部受力等问题,为此,设计采取了局部加强纵隔板、加大支承面积、增大导梁长度等措施。某桥钢箱梁顶推跨度为78m,导梁长度达60m,支承面积达4.5m×2.5m。

% n: _- `5 I: E$ N! Z体系转换及线形调整引发的问题/ [" ~9 F9 P, k# R. D

体系转换和成桥线形调整是自锚式悬索桥区别于地锚式悬索桥的又一特殊工序,也是最复杂的工序。在该工序中,结构受力模型、体系内(应)力、变形都会发生极大变化。如:

0 {* f1 Y2 X7 ?( z# R3 N

(1)主缆将由低拉应力状态过渡到高拉应力状态,由自重悬垂线形过渡到成桥抛物线形。

( \3 n7 I( l0 `+ G; E* S( r! i3 x (2)吊索将由零拉应力状态过渡到设计应力状态。

# L/ e6 t: [! k. Z% \- U! R+ L (3)加劲梁将由零轴向压应力状态过渡到高轴向压应力状态,受力体系将由支架支承的多跨连续梁过渡到弹性支承多跨悬吊连续梁,线形将会发生多次变化。

F3 C8 g5 J5 m! L% ~4 V& J2 v2 u

(4)支架和临时墩将由高压应力状态过渡到零压应力状态,同时产生弹性回弹。

, I9 p# }/ ~2 c; W1 D

(5)体系转换过程中,混凝土加劲梁支座将随梁的弹性压缩而产生水平位移,桥墩将承受水平力等等。

' V) C! S6 W; p5 t5 n4 N& V% ]% @9 \ 桥梁施工经验表明,体系转换过程中最容易发生重大施工安全事故和工程质量问题。为了顺利完成体系转换,防止发生安全事故,通常要求按照“平稳、平衡、逐步过渡”原则,拟定合理的转换程序;进行精细的计算、测量;制定标高和索力“双控”方案及误差限制目标;严格及时地监控体系状态。;

! W6 }9 k. s) ?1 o 成桥线形调整精度对桥梁使用期的受力和变形影响很大,也是一个重要工序。由于二期恒载较大(约为一期恒载的17%~20%),为了尽可能符合设计线形和内力分布,一般在体系转换后施工桥面铺装,然后再进行主缆及桥面线形调整。

% u% |) K- u9 C6 h# {$ t! k

1 V# t [- R& q/ s. r5 z# k

) m. [. C6 `4 M5 ]4 V* T; c